Lesson 054 – IF関数について(1)

表計算ソフトを使用していると、目標を達成したかどうか? ボーダーラインを割ってしまったかどうか? など、結果をすぐに確認したいシーンは多くあります。

条件に基づいた結果を出力する。

Lesson054 では、Excelにおいて避けて通れない IF(イフ)関数 についての学習です。今回のLessonでは、まず仕組みや考え方をじっくり学びます。

実際の作り方は、次回のLesson055でご紹介しますね。この関数は実際の業務でも頻出する関数ですので、100%確実にマスターしておきましょう!

IF関数も、これまでご紹介した関数同様計算式を作成していきますが、「論理式」という条件文を作成して、判定結果を出力する仕組みを作っていきます。

- セルの結果が、この 「論理式」 で成立する場合

- 成立する場合は 「真」 であり

- それ以外は 「偽」 という結果を出す

このように、計算式の中に条件フローを作成するため、3つの引数を作成していきます。

それでは、例題を用いて説明してきましょう。

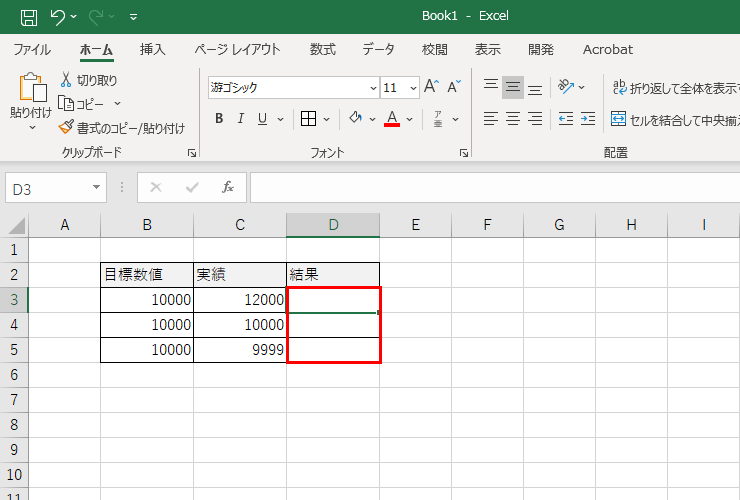

目標数値が「10,000」です。実績は「12,000」とします。

セルD3~D5に、目標数値が実績以上の場合、「〇」と入力されるようにしたい。 また、実績未満の場合は「×」と入力されるようにしたい。

こういった「条件に応じて結果を変えたい」場面で、IF関数が活躍します。

ひとつ、この関数を使用する前に、等号・不等号について説明します。

「5=5」

「5イコール5」 左辺と右辺が等しい様子を表します。

「X<6」

「えっくす小なり6」 左辺のほうが小さい、未満(より小さい)を表現します。

「X>5」

「えっくす大なり5」 左辺のほうが大きい、超過(より大きい)を表現します。

「X<=5」

「えっくす小なりイコール5」 不等号(未満)・等号の順で、以下を表現します。

「X>=5」

「えっくす大なりイコール5」 不等号(超過)・等号の順で、以上を表現します。

先ほどの画像キャプチャの論理式を作成する場合は、次のようになります。

実績のセル「C3」が、目標数値のセル「B3」以上の数値である場合、〇という文字をセルに入れる。 また、上記条件が成立しない場合、×という文字をセルに入れる。

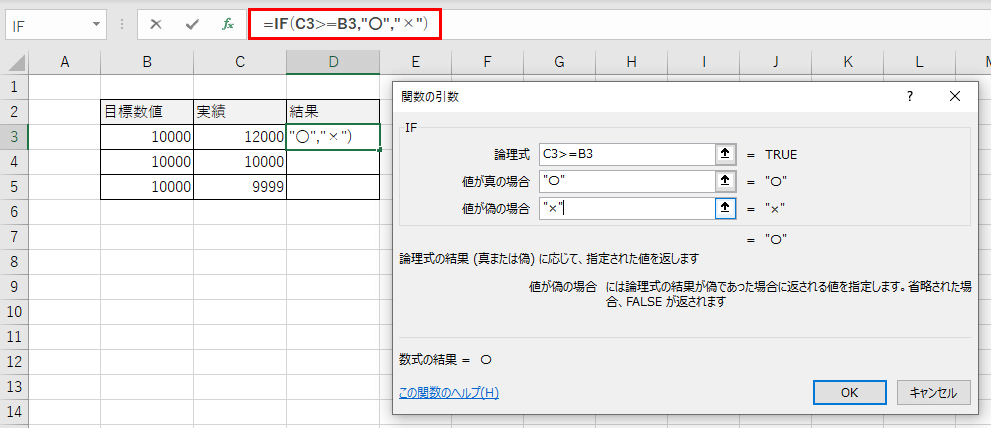

数式にすると、こうです。

- 論理式 「C3>=B3」

- 真の場合 「〇」

- 偽の場合 「×」

「〇」や「×」は文字列なので、ダブルクォーテーション(”)で囲まれます。ただしこれは、Excelが自動でつけてくれるので安心してください。

IF関数がどういうものか、イメージできましたでしょうか?

ひとまずこのLessonでは、不等号の使い方、以上以下を表現するときの不等号・等号の順番をしっかりと覚えてください。

それでは、IF関数の作成方法について、次のLessonで解説していきます。