Lesson 018 – セル結合と結合の解除方法について

Lesson 018 の書式設定は、セルの結合について学習しましょう。まず、セルのイメージをもう一度復習します。

セルは箱のような形をして、シートというエリアに敷き詰められています。私たちは、上からその様子を眺めています。

セルの箱は、これ以上分割することはできません。けれども、結合することは可能です。セルとセルの仕切りを外して、大きな空間を作ることができます。

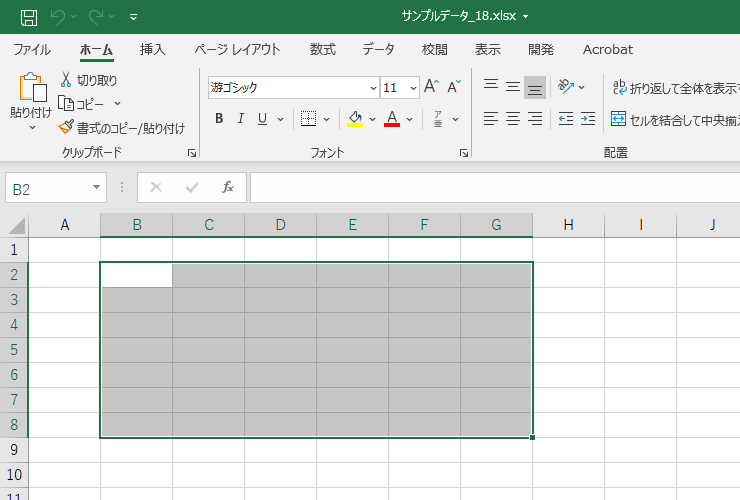

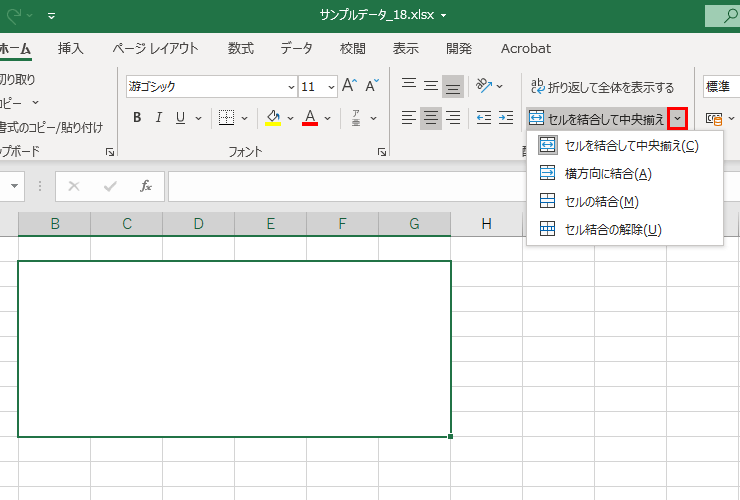

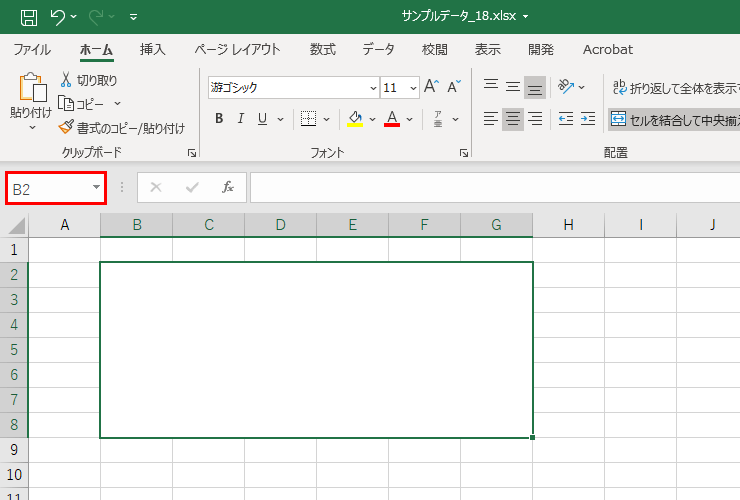

まず、結合したいセルを範囲選択します。

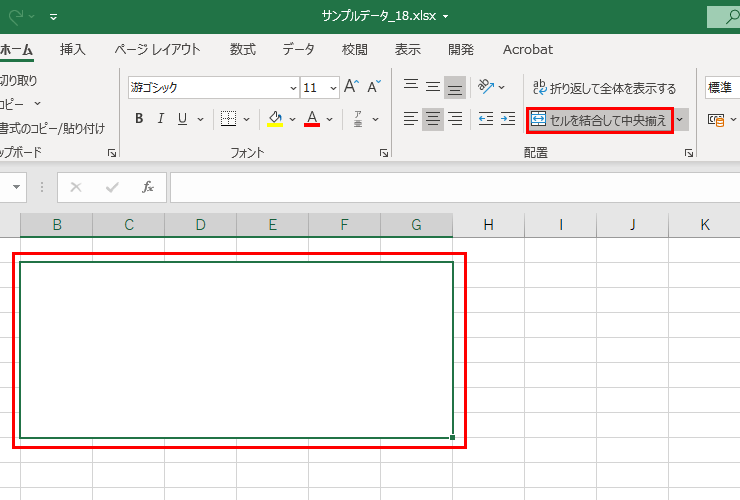

[ホーム] タブ > [配置] グループの右下にその操作ボタンがあります。「セルを結合して中央揃え」のボタンを探してみましょう。

キャプチャ内のデータは空ですが、セルを結合するだけではなく文字揃えを「中央揃え」までしてくれます。そのシーンが多いのでしょう。セルを結合するだけの機能より、優先度が高いようですね。

セル結合は、次のキャプチャ、このボタンの右側にある「▼」ボタンを押してあげると、各種結合が選べます。

1番目の「セルを結合して中央揃え」は前述のとおり。

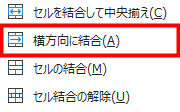

2番目の「横方向に結合」は、選択した各行ごとに横に結合される機能です。請求書作成のときは、請求一覧項目を作成する際に大変役立つ機能です。

実際に私が使用している請求書をお見せしますね。

このように、用途はあります。

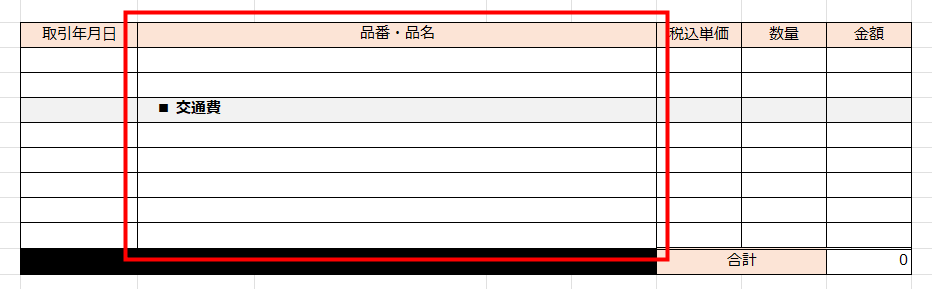

そして、3番目「セルの結合」があります。結合はしたいけれども、中央揃えにしたくない場合、こちらを選んでください。

4番目、ここに結合をしたセルの解除ボタン「セル結合の解除」があります。

結合したセルを分割したいときは、分割したい結合セルをアクティブセルにしてから、このボタンを押してください。

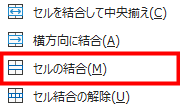

最後に、結合したセルは、どの番地として扱われるのでしょうか? 名前ボックスを確認してみましょう。

範囲選択の表記として正しいのは「B2:G8」のセルです。セル番地の間で表現している「:」の記号は「コロン」と呼びます。

意味としては「~(から)」という意味で、「B2:G8」は「B2からG8まで選択していますよ」という意味となります。

そして、結合した場合、セル番地は結合前・左上のセル番地になります。

なので、この場合セルB2が名前となっています。名前ボックスに表記されるのもセルB2となりますね。以上、セル結合に関する書式設定の Lesson018 でした。